Qu’est-ce que l’internet des objets (IoT) et à quoi sert-il ?

22 mars, 2023

13 min

Avez-vous déjà cherché la définition de l’internet des objets, pour comprendre ce que c’est, ou peut-être quelques exemples d’IoT pour comprendre sa signification ? Trouvons une réponse en partant de notre vie quotidienne, où l’on trouve des appareils intelligents : smartphones et smartwatches, assistants vocaux (comme Siri ou Alexa), en passant par la domotique et les appareils électroménagers de dernière génération. Ces outils sont utiles précisément lorsqu’ils peuvent communiquer entre eux, créant ainsi un réseau : l’internet des objets (IoT).

Qu’est-ce que l’internet des objets (IoT) : définition et signification

On peut définir l’IoT (Internet of Things) comme un réseau d’objets physiques et de systèmes de traitement des données (tels que des serveurs ou des clouds) qui, connectés via Internet, échangent des informations collectées et/ou traitées, de manière à faire des prédictions ou à modifier l’environnement : voilà qui explique ce qu’est l’internet des objets, mais essayons d’approfondir la signification de l’IoT, en donnant quelques exemples.

Prenons l’exemple des voitures intelligentes, des véhicules équipés de capteurs et de logiciels intégrés qui surveillent en permanence tout paramètre de fonctionnement et l’analysent pour recommander des interventions (ce que l’on appelle la “maintenance prédictive”). De même, la fonction de conduite autonome surveille l’espace environnant pour éviter les collisions et est complétée par des communications avec l’infrastructure de gestion du trafic. Outre les outils de diagnostic, les smart cars intègrent des smartphones et d’autres dispositifs, via Bluetooth, USB et WiFi, pour fournir des informations et des divertissements. Le NFC (Near Field Communication) rend possible le partage de voitures au travers d’applications mobiles.

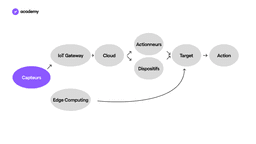

Tous ces éléments interconnectés ne sont toutefois qu’un sous-ensemble d’un vaste système : pour vraiment comprendre la définition de l’internet des objets, nous devons examiner comment les couches de sa structure globale interagissent. Les paragraphes suivants représentent donc précisément le chemin suivi par les informations dans l’IoT, en partant des appareils “extrêmes”, en passant par le cloud, puis en retournant à l’utilisateur ou en influençant directement l’environnement.

Capteurs/Dispositifs

Nous pouvons représenter la signification de l’IoT à l’aide de l’image d’un organisme “virtuel”. Les 5 sens agissent comme des capteurs pour le système, surveillant l’environnement : ils envoient des sensations (phénomènes physiques) à travers le système nerveux (le protocole de communication) pour atteindre le cerveau (le cloud). Ici, les informations sont enregistrées en mémoire (stockage) et traitées (calcul) pour trouver des solutions. Celles-ci seront ensuite traduites en commandes à envoyer à d’autres centres nerveux (actionneurs) qui les dirigeront vers les membres (target), afin de modifier les conditions de l’environnement entourant l’organisme.

Dans cette explication “anatomique” de ce qu’est l’internet des objets, les capteurs sont des appareils, ou des parties d’appareils, qui collectent des informations sur l’environnement et les traduisent en données brutes afin de les envoyer à d’autres unités IoT. Leur tâche principale consiste à transformer des phénomènes physiques (température, rythme cardiaque, composition de l’air, etc.) en données numériques.

Protocoles de communication (couche de connectivité)

Dans la continuité de la définition de l’internet des objets, les données agrégées par les capteurs doivent être transmises, les périphériques IoT ont donc besoin d’un langage pour communiquer.

À cet égard, les protocoles et normes existants peuvent être divisés par distance de compétence : WiFi, Bluetooth et NFC (Near Field Communication), par exemple, gèrent la communication à courte portée ; tandis que pour envoyer des données sur l’internet, nous aurons besoin du protocole TCP/IP.

Le sens de l’IoT est donc développé par les passerelles intelligentes et le cloud, les deux “destinataires” possibles des communications.

Smart Gateway (couche de sécurité et de gestion)

Tous les capteurs pourraient se connecter directement au cloud via l’internet, mais cela nécessiterait beaucoup d’énergie. Il est donc préférable de transférer les données collectées vers une passerelle intelligente, via WiFi ou Bluetooth par exemple, qui gérera la communication bidirectionnelle avec le Cloud.

Le courtage de passerelles sert également d’autres objectifs :

- maintenir la sécurité en contrôlant l’accès à l’IoT et en cryptant les données ;

- transmettre des commandes aux actionneurs ;

- effectuer un traitement préliminaire des données, afin de les résumer et de ne transmettre que celles qui sont pertinentes, ce qui réduit également la latence de communication.

Pour comprendre ce qu’est l’internet des objets, il faut donc aller jusqu’au cloud, son cœur.

Cloud (couche de calcul et de stockage)

Les données collectées par les capteurs sont analysées, traitées et stockées dans le cloud, qui est l’ensemble des ressources logicielles mises à disposition par le réseau Internet. Ici, les données réelles trouvent un but : elles sont organisées pour être utiles à d’autres appareils IoT. En réalité, il existe une autre manière de traiter l’information : l’informatique en périphérie.

Dans ce cas, les calculs et les opérations sur les données sont effectués directement par des appareils qui se trouvent à la “périphérie”, selon la définition de l’internet des objets. Il n’est donc pas nécessaire de communiquer avec l’informatique en cloud, car les “objets” traitent eux-mêmes les informations collectées, ce qui réduit le trafic et améliore les performances du réseau. L’informatique périphérique sera un élément typique du Web 3.0, la prochaine phase d’internet, mais elle est déjà présente dans les smartphones, les smartwatches et les ordinateurs.

Actionneurs

Les informations recueillies par les capteurs, après avoir été traitées par le cloud ou le matériel, peuvent signaler la nécessité d’un changement. Elles sont donc transformées en commandes et envoyées à des actionneurs qui, à leur tour, provoquent la réponse d’objets target : des outils ou d’autres entités physiques capables d’exercer une influence sur l’environnement afin d’en modifier l’état. Les actionneurs n’agissent donc pas directement sur le contexte, mais en déléguant la tâche, ils complètent le sens de l’internet des objets : nous savons maintenant ce qu’il est, après en avoir observé un “cycle” complet.

NB

Une “smart house” implique souvent une connexion directe entre les capteurs et les actionneurs, sans calcul ou avec un calcul minimal, et exclut donc la connexion à l’internet et au cloud. Malgré cela, l’automatisation des ménages est souvent considérée comme un exemple d’IoT.

Applications/interfaces utilisateur

L’internet des objets n’est pas qu’une question d’automatisation, l’utilisateur y joue également un rôle clé. Grâce à des applications et des interfaces, souvent hébergées dans des appareils tels que des smartphones, des tablettes ou des smartwatches, nous pouvons interagir avec l’IoT et l’exploiter à nos propres fins. Non seulement nous pouvons contrôler à distance nos objets “intelligents” et ordonner des modifications, mais nous pouvons également définir nos propres “préférences” et recevoir des notifications personnalisées provenant de capteurs.

Cependant, l’IoT a aussi une utilité qui dépasse le quotidien : les chercheurs de tous les domaines peuvent exploiter la puissance de calcul du cloud pour traiter les Big Data collectées par les capteurs, utiles à des fins statistiques et expérimentales.

Big Data

Le terme Big Data fait référence à un grand ensemble de données, plus ou moins structurées en termes de volume, de vitesse et de variété, un concept connu sous le nom des trois V. La complexité des Big Data est traitée par des méthodes informatiques avancées, à la recherche de modèles, de tendances et de corrélations, utiles pour prédire des événements futurs, analyser le comportement humain ou le “machine learning” (apprentissage automatique).

Ayant compris ce qu’est l’Internet des objets (IOT), tu as peut-être deviné l’importance de l’interopérabilité dans la mise en réseau des objets, la nécessité d’un registre partagé pour les informations et l’intérêt de partager les ressources. Cela te semble-t-il familier ? Ce sont les caractéristiques de la technologie blockchain, dont les cryptomonnaies sont les principaux produits. Quels exemples de l’internet des objets pouvons-nous trouver dans le monde de la cryptographie ? Découvrons les applications et quelques cas d’utilisation.

Blockchain et IoT : décentralisation, fiabilité et sécurité

La blockchain est réputée pour ses solutions dans le domaine financier, la cryptomonnaie Bitcoin ayant été la première application de cette technologie. Les blocs, cependant, pourraient contenir des informations autres que le simple échange de coins et de tokens : n’importe quelle donnée peut être enregistrée de manière immuable et distribuée. Nous pourrions donc utiliser cette technologie comme couche de communication entre les dispositifs IoT, ce qui permettrait de résoudre certains problèmes critiques présents dans la définition d’internet des objets.

Les informations enregistrées par les capteurs ne sont utiles que si elles sont vraies, donc la forme actuelle de l’IoT utilise un mécanisme de validation basé sur des intermédiaires (passerelles) et des entités centralisées. La blockchain, quant à elle, transformerait la structure de l’IoT, qui passerait du mode client/serveur au mode peer-to-peer : la distribution de la vérification des informations, par le biais de mécanismes de consensus (comme dans les cryptomonnaies), peut être utile pour garantir la fiabilité dès le début du processus ; l’IoT deviendrait ainsi un système sans confiance, permettant une communication directe entre les dispositifs, sans nécessiter d’intermédiation.

La plupart des unités de l’IoT sont déjà dans une infrastructure à clé publique (ICP), mais si les messages chiffrés, grâce à une identité cryptographique, étaient enregistrés sur blockchain, ils donneraient lieu à une “réputation“. En plus de savoir si un appareil a un “historique” fiable, les blocs stockeront également ce qu’il a transmis et à qui, de manière transparente et toujours accessible dans un historique éternel. Malgré la traçabilité des communications, chaque entité conserve sa confidentialité, étant représentée par des chaînes alphanumériques. La sécurité du cryptage, si elle est étendue à l’ensemble du réseau, pourrait écarter la possibilité d’attaques DDoS (Distributed Denial of Service) : l’architecture à double clé déjouerait les tentatives de piratage.

Enfin, l’IoT aurait également à sa disposition la technologie des smart contracts, soutenue par de nombreuses blockchains. La structure de l’IoT pourrait ainsi se débarrasser des “actionneurs”, en les remplaçant par des logiciels décentralisés sur blockchain.

Exemples et cas d’utilisation de l’internet des objets

Restons dans le monde des cryptomonnaies pour observer quelques applications de la technologie blockchain à l’IoT, en démontrant plusieurs cas d’utilisation.

Le premier des exemples de l’internet des objets se trouve dans les supply chains, en français chaînes d’approvisionnement : le réseau d’entités (entreprises et personnes), d’activités, de ressources et d’informations qui permet de livrer des produits et des services au consommateur final. Un exemple serait le réseau de fournisseurs, d’entrepôts et de supermarchés qui nous permet de trouver des produits dans les rayons.

Ce processus doit faire l’objet d’une surveillance étroite pour répondre aux normes de sécurité, d’hygiène et de durabilité, mais aussi d’efficacité et de rentabilité. Par conséquent, le suivi des marchandises à différents niveaux est essentiel : les capteurs IoT peuvent détecter tout type de paramètre utile de la chaîne d’approvisionnement, comme l’emplacement du produit ou les conditions de stockage, les envoyer au cloud pour traitement et, ensuite, stimuler l’action ; tandis que la blockchain peut enregistrer toutes les données générées dans cet échange de manière distribuée. Il est ainsi possible de reconstituer les parcours des matériaux, de la production à la distribution et à la vente, et de formuler des analyses prédictives et prescriptives pour optimiser les processus et coordonner les unités.

Il existe déjà une mise en œuvre de l’IoT et de la blockchain dans les supply chains, elle a été présentée lors de l’événement Polkadot Decoded fin juin 2022 : il s’agit d’Origin Trail, une infrastructure multichaîne (Ethereum, Polygon et parachaine Polkadot, entre autres) qui collecte des informations et les organise en blockchain à travers des graphes de connaissances, les rendant fiables et consultables.

Le deuxième exemple d’internet des objets est une autre intersection avec la blockchain, qui se produit dans la composante “cloud” : les ressources traitées et contenues ici peuvent également être administrées par la technologie blockchain de manière décentralisée. À cet égard, nous avons déjà évoqué le stockage cloud d’IPFS, Storj, Filecoin et l’indexation des données de The Graph, mais résumons brièvement.

Les données des appareils IoT peuvent être stockées dans le référentiel décentralisé d’IPFS : les utilisateurs disposant de matériel inutilisé peuvent contribuer en prêtant leur espace de stockage, recevant en retour des tokens tels que FIL ou STORJ. Enfin, les référentiels décentralisés peuvent héberger les informations générées par l’IoT, mais comment les récupérer ? The Graph permet de trouver facilement toute donnée enregistrée sur la blockchain.

Le troisième exemple concerne l’intégration entre l’IoT et les distributed ledger technologies (DLT)), groupe auquel appartient également la blockchain : le distributed ledger de IOTA et sa cryptomonnaie MIOTA sont conçus pour stocker et traiter les transactions générées par les appareils IoT. La structure utilisée pour vérifier les informations échangées est appelée le Tangle : elle est basée sur le graphe acyclique dirigé (DAG), un protocole qui traite plusieurs messages en parallèle. Le Tangle diffère de la blockchain car, dans cette dernière, les transactions ont un seul point d’accroche, à savoir le bloc suivant, produit individuellement par un seul nœud. Alors que, dans le réseau IOTA, chaque nouveau message peut être rattaché à un maximum de huit autres qui l’ont précédé, sans créer de bloc ou choisir un leader pour la validation. Dans IOTA, plusieurs nœuds attachent plusieurs transactions à plusieurs points du Tangle en même temps : une garantie de vitesse pour les communications dans l’IoT.

Maintenant que nous savons ce qu’est l’internet des objets (IdO) et que nous avons compris son application, nous pouvons chercher d’autres exemples, en commençant peut-être par les applications à l’intelligence artificielle et à l’apprentissage automatique.